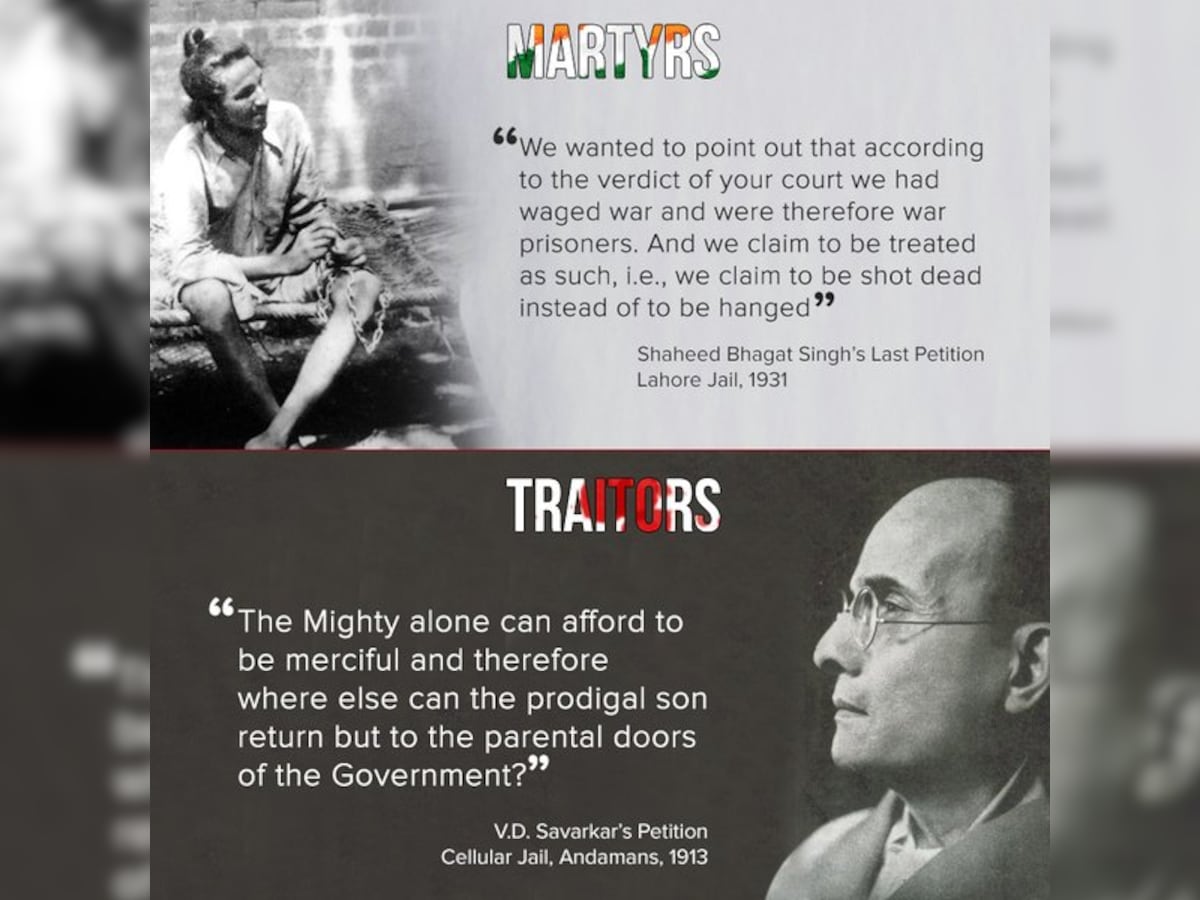

इस कार्यक्रम में दोनों ही इतिहासकारों ने सावरकर की उन दया याचिकाओं के बारे में भी चर्चा की। जिसे लेकर कई दल सावरकर की तुलना भगत सिंह की क्रांति से करते हैं। उनका ये भी कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके और अपनी आजादी के लिए दया याचिका की भीख मांगी। इस पर इतिहासकारों का मानना है कि किसी भी बंदी के लिए याचिका दायर करना गलत नहीं होता।

बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। अंडमान की जिस जेल में सावरकर बंद थे वहां पर 500 के करीब राजनीतिक बंदी थे। जिनमे से ज्यादातर पर क्रांतिकारी धाराएं लगीं थी। इनमें से भगत सिंह के साथी भी थे जो करीब 16 साल अंडमान में बंदी थे। इसी जगह पर सावरकर 10 साल तक जेल में बंद थे।

इतिहासकार चमनलाल ने कहा कि सावरकर और भगत सिंह के साथियों ने अग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ आवाजें उठाई थीं. लेकिन सावरकर ने कभी भी भूख हड़ताल नहीं की। सावरकर ने आंदोलनकारियों के साथ भूख हड़ताल करने से मना कर दिया था।

वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह ने 20 मार्च 1913 को एक याचिका दायर की थी। जिसमे ये कहा था कि वो राजबंदी हैं, राजबंदी युद्धबंदी होते हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं । युद्धबंदियों को गोली से उड़ाया जाता है । फांसी देना युद्धबंदियों का अपमान है। भगत सिंह ने फांसी को अपमान बताया था। भगत सिंह ने य़ुद्धबंदियों को गोली मारने की वकालत की थी, फांसी की नहीं।

आखिर क्यों मांगी माफी ?

इस पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी, उसका अधिकार सभी बंदियों को है। दस साल में सात पत्र भेजने की उन्हें अनुमति दी गई थी और इसमें उन्होंने कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लिखा।

सिर्फ एक दो लाइन ही घरवालों के बारे में थी। हर पत्र में यही विषय था कि क्रांतिकारी यातनाएं सहन कर रहे हैं। ब्रिटिश सावरकर को सबसे बड़ा खतरनाक मानते थे और सोचते थे कि यदि उन्हें भारत में रखा जाएगा तो उनके साथी उन्हें छुड़वा लेंगे। इसलिए उन्हें अंडमान के सेलुलर की सुरक्षित जेल में रखा गया। जिसे कालापानी की सजा कहा जाता था।